Astrolabio 1968/39 – 6 ottobre 1968

Doveva essere “qualcosa di più”, e invece rischia di risolversi in un’assurda quanto squallida pantomima. “Qualcosa di più perché la vocazione dell’Olimpiade messicana, al di là delle grandi imprese sportive, è quella di promuovere i più alti valori sociali e culturali…”. Come le sparatorie, i morti e i feriti sulle strade, l’arresto di migliaia di giovani, insegnanti e operai, l’incarcerazione e le sevizie contro i “provocatori comunisti”.

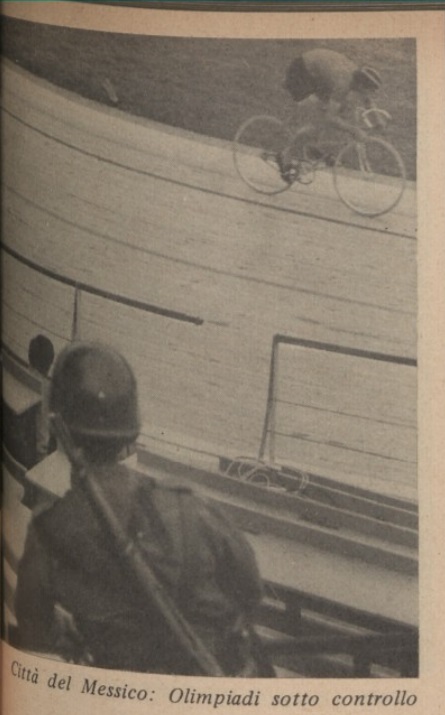

“Noi offriamo e aspiriamo all’amicizia di tutti i popoli della terra” – il presidente della repubblica Gustavo Diaz Ordaz legge il suo saluto alla cerimonia d’apertura dei Giochi, i soldati con la baionetta inastata presidiano lo stadio, gli impianti sportivi, il villaggio olimpico. Ma forse la cerimonia d’apertura, in programma la settimana prossima, non ci sarà neppure, e allora il lussuosissimo stadio Azteca, le costosissime piste di tartan, i modernissimi impianti di misurazione elettronica, tutto quanto resterà deserto, inutilizzato. Strutture vuote per un mito distrutto, sfasciato dai suoi stessi creatori ai quali hanno preso la mano.

Sbalordire il mondo. La gigantesca macchina organizzativa e propagandistica si era messa in moto tre anni fa, subito dopo la scelta ufficiale di Mexico City quale sede olimpica. Una città con 6 milioni e mezzo di abitanti, quasi completamente priva di attrezzature sportive e scarsamente dotata di servizi: bisognava costruire tutto, campi e piste da competizione, case e alberghi per ospitare le migliaia di atleti, accompagnatori, turisti che sarebbero arrivati per i Giochi, nuove strade per convogliare un traffico già caotico dai centri residenziali a quelli sportivi. Non era neppure il luogo ideale sotto l’aspetto tecnico: Città del Messico si trova infatti a oltre 2200 metri sopra il livello del mare, una quota insolita per competizioni sportive di qualsiasi genere.

Cosi. mentre carovane di atleti e di medici si riversavano in Messico per studiare gli effetti dell’altitudine sul rendimento psico-fisico dei concorrenti, si cominciò a costruire a ritmo ossessivo. Nello stile di chi vuole sbalordire il mondo. Lo stadio Azteca per il calcio: 105 mila posti a sedere, alcune centinaia di palchi con ascensore,servizi igienici, televisione, telefono per seimila ricchi, tettoia in acero e alluminio, tappeto erboso con impianto di irrigazione sotterraneo. Il palazzo dello sport per il basket: 22 mila posti a sedere, copertura tondeggiante a testuggine di acciaio e rame. Il canale Xochimilco, scavato apposta in zona caratteristica per le regate di canottaggio: 2200 metri di lunghezza, 19 corsie,sponde spugnose per assorbire l’onda ed evitare il riflusso. E ancora: le piscine per il nuoto e per la pallanuoto, il palazzetto per la pallavolo, il velodromo per il ciclismo, la sala d’armi per la scherma, l’Auditorio Nacional per la ginnastica, oltre al rimodernamento dello stadio a sombrero già esistente, con pista di tartan (mezzo milione a metro quadro) e tabellone elettronico, e cinque piste di tartan per gli allenamenti. Infine il villaggio olimpico per gli atleti (29 palazzi) e il villaggio per i giornalisti (5 caseggiati) per un totale di 904 appartamenti di 4 locali più cucina e tripli servizi, che al termine dei Giochi saranno venduti in condominio.

Ma questa degli impianti sportivi non è che una parte della spesa caduta nel bilancio della repubblica messicana. Distanti tra loro spesso decine di chilometri, gli impianti sono stati collegati alla città da una serie di strade di grande effetto spettacolare, vere e proprie autostrade urbane che entrano nel centro dell’abitato, corrono in trincea, si alzano, si intersecano, si legano mediante svincoli senza mai incontrare semafori e circondano l’immensa città in un grande anello. Attenzioni e pesos non sono stati lesinati per provvedere ai necessari abbellimenti. Così, dopo aver nascosto accuratamente le bidonvilles si sono cosparse le nuove strade di opere scultoree commissionate a grandi artisti, e una specie di “olimpiade culturale” è stata lanciata per intrattenere i turisti, con un’esposizione d’arte universale, un paio di mostre scientifiche (applicazioni pacifiche dell’energia nucleare e tecnica spaziale) e un paio di festival (folclore e cinema per la gioventù). Naturalmente il comitato organizzatore non ha badato a spese per quanto riguardava la necessità dell’organizzazione stessa e i servizi di rappresentanza: l’immenso grattacielo di vetro del Paseo de la Reforma non è bastato a contenere gli oltre 3 mila impiegati assunti per i Giochi, così come sono state presto raddoppiate le preventivate forniture di automezzi per il trasporto delle personalità e degli invitati d’onore. Il conto totale non si conosce, ma si sa invece da dove sono stati tratti i fondi necessari: dai piani di scolarizzazione e di edilizia popolare, accantonati per l’occasione e rimpiazzati col programma olimpico.

Il mito messicano. Insieme con le gru e i picconi dei cantieri edili, anche i manifesti e gli slogan di due distinte campagne pubblicitarie erano entrate in azione nel 1965, con gran dovizia di fondi: la prima rivolta al mondo per esaltare gli sforzi intrapresi dal Messico nella realizzazione dell'”ideale olimpico”; la seconda diretta al pubblico messicano, per illustrare l’importanza dei Giochi per il paese e i miglioramenti immediati e futuri che certo ne sarebbero derivati. Questi i vantaggi: un’organizzazione tecnica di prim’ordine e un equipaggiamento funzionale che avrebbero favorito lo sviluppo delle attività sportive nazionali, un nuovo complesso residenziale (il villaggio olimpico), un modernissimo sistema di insegnamento audiovisivo, un dispositivo di cronometraggio sportivo efficace; infine: “I Giochi olimpici presenteranno al mondo il vero volto del Messico moderno”.

Ma il vero volto del Messico moderno è ben diverso, più complesso e contrastato di quello che la propaganda olimpica si è sforzata di mostrare. Due paesi profondamente distinti coesistono insieme, l’uno arcaico (quello rurale) e l’altro progredito (quello urbano): da una parte culture di tipo ancora precolombiano, dall’altra una società che ha riprodotto su vasta scala le disuguaglianze della colonizzazione, quella passata (spagnola) e quella più recente e attuale (americana).

Le case di paglia dei contadini costruite accanto agli edifici di cemento degli operai che vanno in città; e il contrasto si è insinuato nella città stessa, con le enormi miserabili bidonvilles, favelas, poblaciones de ratas degli immigrati.

Il dominio americano si è concretizzato in una forma tipica di colonialismo tecnologico e finanziario. Attualmente quasi 300 delle 400 maggiori imprese che operano in Messico risultano controllate dal capitale degli Stati Uniti che, con quote di investimento di minoranza (il 36 per cento circa) riesce di fatto a dirigerle grazie all’apporto decisivo dei brevetti, dei quadri tecnici e direttivi. Le trasformazioni sono state grandi in questi ultimi 15 anni, ma non certo nel senso di una maggiore giustizia sociale; l’indice di crescita del prodotto nazionale è stato sempre molto elevato (in media il 5 per cento), ma non sono migliorate in proporzione le condizioni di vita generali (220 dollari il reddito medio pro-capite) mentre la distribuzione della ricchezza si è ancor più squilibrata, naturalmente a vantaggio dei più ricchi (il 16 per cento della popolazione dispone del 57 per cento del reddito nazionale complessivo).

Così, invece delle case d’abitazione, i messicani hanno avuto bellissimi quanto ingombranti impianti sportivi nonché un modernissimo “dispositivo di cronometraggio”, invece di scuole e maestri statue balletti e mostre d’arte. Il mondo intero, in compenso, l’immagine di un Messico grande e previdente, sollecito ai problemi della pace e della cultura, il primo grande paese del Terzo Mondo a essersi sollevato da solo e senza rivoluzioni dal mare del sottosviluppo. Un mito a uso e consumo dei messicani e al servizio di chi governa il Messico, una favola propinata all’opinione pubblica mondiale per conto di chi teme le rivoluzioni e comunque non vuole la liberazione del Terzo Mondo.

Era proprio questo il senso della scelta di Mexico City quale sede olimpica, una scelta fortemente voluta dagli Stati Uniti. In questi giorni di scontri a fuoco nelle strade della città olimpica, il presidente del Comitato Olimpico lnternazionale, l’americano Avery Brundage, ha fatto sue le parole del capo dello stato messicano Diaz Ordaz: “I Giochi si faranno, costi quel che costi; anche se l’esercito dovesse continuare a sorvegliare gli impianti sportivi”. E’ lo stesso volto duro della repressione che accomuna ora più che mai i due presidenti contro il comune pericolo: che il mito faticosamente costruito vada distrutto sotto gli attacchi della contestazione studentesca.

http://astrolabio.senato.it/astrolabio/files/1968/1968_39.pdf#page=28

L’Olimpiade è già finita

Astrolabio 1968/40 – 13 ottobre 1968

Il primo vero attacco contro le Olimpiadi messicane era avvenuto poco meno di un anno fa, alla fine. di novembre del 1967, quando nella chiesa battista di Los Angeles gli atleti negro-americani decisero di boicottare i Giochi: “Per anni i campioni negri hanno portato alto il prestigio degli Stati Uniti con le loro vittorie, eppure le relazioni razziali non sono migliorate, anzi adesso sono peggiori di sempre. Non. stiamo cercando di perdere le Olimpiadi per gli Stati Uniti: quello che succede a loro non ci interessa. E’ invece tempo per il popolo nero di diventare uomini e donne e di rifiutare di essere utilizzati come animali da corsa per un po’ di cibo da cani”.

Insieme con le Olimpiadi, anche tutto il sistema di potere che attraverso le Olimpiadi regge lo sport mondiale subì un enorme scossone. Era la prima volta, infatti, che alcuni campioni di fama internazionale prendevano chiaramente coscienza della propria dignità morale e professionale, che si assumevano in prima persona e pubblicamente la responsabilità delle loro azioni in quanto rilevanti nel contesto sociale, che avanzavano in termini reali e perentori la richiesta di un effettivo potere “politico” in materia sportiva. Evidentemente gli atleti negro-americani partivano dalla constatazione di una realtà loro particolare, quella dei ghetti e della discriminazione razziale, motivando la decisione di boicottare i Giochi nei termini di una logica più vasta, quella della completa liberazione di tutti i neri d’America.

Ma la loro presa di coscienza, al di là della particolare e disumana realtà da cui era scaturita, coinvolgeva la generalità degli atleti in quanto tali, bianchi, socialisti, capitalisti o razzisti, poiché tutti presentano una comune caratteristica di fondo: sono campioni “d’allevamento”, pur variando il regime dell’allevamento stesso; non sono soggetti, bensì oggetti di potere, pedine disideologizzate nel nome dell'”ideale olimpico e sportivo”, in realtà strumento di una ben chiara politica di reazione o, nel migliore dei casi, di conservazione.

Animali da corsa. Alle ultime Olimpiadi di Tokyo, nel 1964, cinquanta dei 362 atleti statunitensi erano neri, e ventidue delle 126 medaglie vinte dagli USA furono conquistate dai campioni di colore. Erano, questi atleti, il prodotto più selezionato di una vera e propria industria di vaste proporzioni, quella che prospera in America in tutte le università, nei più piccoli come nei più rinomati colleges. Per le università americane i campioni sportivi e le squadre di baseball o di basket o di football sono il più importante motivo di pubblicità, quindi il mezzo essenziale per attirare iscrizioni e finanziamenti: così i giovani atleti sono richiestissimi, contesi a suon di dollari (sotto forma di borse di studio assai generose).

Per i giovani negri il saper correre saltare giocare con la palla è quasi sempre l’unico modo per entrare in università. Una volta dentro, l’atleta nero non deve fare altro che il suo lavoro d’atleta: se vince poco o rende comunque in misura non soddisfacente, se viene trovato in compagnia di qualche ragazza bianca, allora lo cacciano via. Che studi o meno non importa: non è certo il caso di sforzarsi perché impari qualcosa, dal momento che una volta uscito dall’università non potrà che tornare nel ghetto e, pur col diploma in tasca, dovrà impiegarsi come operaio non qualificato, l’unica occupazione disponibile per uno della sua razza.

“I negri sono comprati per dare spettacolo, se ricevono anche una certa educazione è solo per caso: la loro vita accademica è come un lenzuolo bianco”. Cosi dice Harry Edwards, negro, ex-giocatore di pallacanestro, professore di sociologia all’università di San José e principale leader del movimento per il boicottaggio. “Non sono mai riuscito in vita mia ad avere una conversazione utile con un bianco. Non hanno mai capito, o voluto capire, quello che pensavo, quello che mi faceva correre: ero solo e sempre uno splendido animale e uno stupido negro”.

E’ lo stesso modo di vedere e di intendere del nostro Corriere della Sera, che il 17 settembre di quest’anno così commentava il record di John Carlos sui 200 metri: “E’ un grandissimo campione… un magnifico esemplare di animale selezionatissimo che unisce in sé agilità, coordinazione, potenza, in una struttura da gigante perfettamente controllata da un sistema nervoso ad altissima tensione… “. Poi, quando il “magnifico esemplare dì animale selezionatissimo” non ha più fiato per correre, allora non gli rimane altra scelta che quella di ritirarsi. Sono infatti pochissimi gli atleti neri che al termine della carriera trovano posto come allenatori in qualche società di basket o di atletica, e quelli che ci riescono si vedono affidate le mansioni più umili e insignificanti.

Gli hanno dato la caramella. Eppure sono sempre stati numerosi e grandissimi i campioni negri che hanno gareggiato per i colori americani. Ora alcuni di essi (come Jesse Owens, il trionfatore dei Giochi di Berlino, o Joe Louis, il pugile “bombardiere”, o Rafer Johnson, olimpionico di decathlon a Roma) non approvano il boicottaggio: “Partecipando ai Giochi – essi dicono – questi giovani potrebbero migliorare la loro posizione sociale in seno alla comunità”. Ma per i seguaci di Edwards questi campioni del passato non sono che dei poveri e vecchi “zio Tom”, che non ricordano, o fingono di non ricordare come venivano trattati dai loro colleghi bianchi, quando gareggiavano. “Gli hanno dato la caramella, lo zuccherino per farne i loro ambasciatori presso i negri che si rifiutano di competere con i bianchi”.

A favore del boicottaggio, ispirato ai principi e alla pratica del Black Power, si era schierato anche Martin Luther King. che ne è rimasto ancora una bandiera. Le :altre bandiere sono Tommie Smith, il primatista mondiale dei 200 metri, Lee Evans, primatista dei 400, l.ew Alcindor, il prestigioso giocatore di basket, i quali da mesi girano a11’interno dei colleges vestiti di camicioni, ciondoli, pettinature di stile africano. Come sempre sono tenuti separati dai bianchi, negli spogliatoi, negli alberghi. nei ritrovi sportivi e nella vita privata, ma non accettano più gli insulti dentro il campo da gioco e la caramella fuori. “Il nero è bello – dice Edwards – i neri non sono americani, sono il popolo nero”.

Negli ultimi due mesi la paura del boicottaggio dei negri è andata via via attenuandosi in America. Tommie Smith, Lee Evans e con loro Hines, Greene, Carlos, Davenport. Coleman, Boston e altri ancora, tutti probabili vincitori di medaglie, hanno partecipato alle selezioni e ora sono in Messico; in Messico ci sono anche Lew Alcindor, che ha continuato ad allenarsi ed Arthur Ashe, il primo tennista di colore che abbia vinto i Campionati Americani. Ma la regola prima del boicottaggio è proprio quella di agire inaspettatamente, senza preavviso: magari rinunciando a una gara 5 minuti prima del suo inizio, oppure ritirandosi dalla stessa quando si è già in vista della vittoria finale.

Senonché, dopo quanto è successo a Città del Messico in questi giorni, anche il boicottaggio degli atleti negro-americani perderebbe gran parte del suo significato, perché l’Olimpiade stessa non esiste già più prima di iniziare. Si terranno certo dei bei discorsi, si faranno svolgere le gare in programma, ma i Giochi di Mexico City sono ormai sepolti, insieme con i corpi degli studenti messicani falciati nella piazza Tre Colture.

http://astrolabio.senato.it/astrolabio/files/1968/1968_40.pdf#page=19

La riscossa dei gentlemen

Astrolabio 1968/41 – 20 ottobre 1968

I benpensanti di tutto il mondo hanno tirato un sospiro di sollievo. Tra voli di colombi e di palloncini multicolori, tra il luccicare di elmetti e il nereggiare di autoblindo le Olimpiadi di Diaz Ordaz e di Avery Brundage hanno avuto inizio: versata la lacrima d’obbligo per gli studenti uccisi (in fondo, come assicura il Corriere, “non vale poi molto una vita qui in Messico”), si può finalmente parlare di sport. La grande paura che l’Olimpiade potesse essere sospesa ha messo tutti d’accordo: lasciate da parte le riserve, i rilievi, le ripicche più o meno personali, lo sport ufficiale si è ritrovato unito come non mai. Ma era questione di vita per tutti. Non effettuare i Giochi avrebbe significato infatti portare avanti, fino alle estreme conseguenze, quel processo di contestazione dal basso che già da tempo ha messo in crisi le strutture del potere sportivo, in primo luogo del Comitato Internazionale Olimpico. Così Avery Brundage, finanziere americano di 81 anni, ammiratore ai suoi tempi di Mussolini nonché direttore in America di un club atletico per soli bianchi e ariani, è stato rieletto presidente del CIO, e con lui un notabile russo, un marchese inglese, un nobile francese e un generale messicano saranno preposti ancora per 4 anni all’ente che dirige lo sport mondiale.

Eppure, anche solo un mese fa, ben pochi avrebbero scommesso sulla rielezione del vecchio Brundage. Alla decisione di boicottaggio dei neri d’America era seguita, nel marzo-aprile di quest’anno, un’altra e ancor più decisa presa di posizione contro la politica del CIO, quella dei neri d’Africa contro la riammissione ai Giochi del Sudafrica razzista. L’esistenza stessa del CIO, così come esso è strutturato, venne messa in discussione. L’ente, che non rispetta neppure formalmente il principio della rappresentanza (i 77 membri che lo compongono sono cosi suddivisi: 42 per l’Europa, 16 per le Americhe, 9 per l’Asia, 7 per l’Africa e 3 per I’Australia), è di fatto guidato dal comitato esecutivo, nel cui seno solo due-tre rappresentanti oltre al presidente (il sovietico, l’inglese e il francese) hanno voce in capitolo. Le nazioni più ricche, in ultima analisi, hanno sempre dominato, e la strada battuta è stata costantemente quella più arretrata, nella difesa arcigna delle prerogative acquisite.

Così è stata pertinacemente mantenuta la definizione aristocratico-borghese del dilettante, ormai superata dalla realtà; così ancora, nel nome della “apoliticità” dello sport, è stato accolto come rappresentante dell’intera Cina il Comitato Olimpico di Formosa, mentre agli atleti di Pechino non vengono neppure riconosciuti i record; così infine si mantengono in attività anche quei membri che non rappresentano più nulla, come quello cubano fuggito dall’isola dopo la rivoluzione castrista, o l’ex re Costantino di Grecia, o i principi del Liechtenstein e del Lussemburgo, e lo scià di Persia.

La riscossa di Brundage. La minaccia di boicottaggio dei paesi africani era una sfida che il Terzo Mondo rivolgeva ai ricchi sviluppati, dominatori anche nel campo “apolitico e olimpico” dello sport. All’interno del CIO l’equilibrio si ruppe. Con i paesi socialisti, anche l’Italia si schierò dalla parte degli stati africani, e proprio il presidente del nostro Comitato Olimpico, l’avvocato Giulio Onesti, divenne il portabandiera del nuovo schieramento. Il Sudafrica alla fine venne escluso dai Giochi (seguito a breve distanza dalla Rhodesia) e il vecchio Brundage, che ne era stato il grande paladino, sembrava davvero alle corde: al Messico, al congresso del CIO, si sarebbe lottato per la sua successione.

Al Messico invece la situazione è stata capovolta. Le sparatorie, i morti e i feriti nelle strade, i poliziotti i soldati il terrore intorno agli impianti sportivi, hanno messo a nudo fino in fondo la realtà non solo del Messico, ma anche dello sport ufficiale. Di fronte all’alternativa di sospendere i Giochi Olimpici, che era la decisione politicamente e sportivamente più appropriata anche se la più gravida di incognite e di difficoltà, l’opposizione interna del CIO ha calato goffamente bandiera, senza combattere. Onesti, la punta di diamante di questa ”sinistra” ha senz’altro pronunziato delle belle parole nel richiedere “garanzie” ai governanti messicani circa il regolare svolgimento dei Giochi: è stata questa la più estrema dimostrazione di coraggio del nostro presidente, un uomo autoritario quel che basta per farsi eleggere per 24 anni consecutivi al comando del CONI; un amministratore certo abile e preciso, se si considera che i bilanci del CONI stesso sono tra i pochi in Italia a essere approvati senza riserve dalla Corte dei Conti. E anche un gran diplomatico: proprio in Messico, infatti, Onesti ha ricevuto i galloni di presidente dell’Assemblea Permanente dei Comitati Olimpici Nazionali, un organismo che egli stesso aveva tenuto a battesimo nel 1965 a Roma.

Aperto ai rappresentanti di tutti i paesi partecipanti ai Giochi, il nuovo ente aveva mostrato chiaramente il proposito di sostituirsi poco per volta al CIO, con proposte, prese di posizione, decisioni moderne e spregiudicate. Questo, più o meno, lo slogan: “I dirigenti giovani contro i dirigenti vecchi e rimbambiti. ma senza rivoluzioni”. Il vecchio ma sveglissimo Avery Brundage aveva così commentato: “Tra loro e noi la differenza sta solo nella forma, la sostanza è identica”. Alla prova dei fatti il vecchio ha avuto ragione e la sua vittoria, che è un grave passo indietro di tutto il movimento sportivo internazionale, sgombra se non altro il campo da molti equivoci: non sono. certo le manovre o gli accordi a livello di vertice che possono rinnovare le strutture ormai logore dello sport mondiale.

Le Olimpiadi dell’ipocrisia. Ora quasi settemila e cinquecento atleti sono a Città del Messico per gareggiare, provenienti da oltre cento paesi. Per arrivare fin qui, tutti quanti hanno dovuto raggiungere limiti tecnici molto impegnativi, tempi e misure che hanno richiesto ore e ore di fatica ogni giorno, per anni. Diversi l’uno dall’altro per capacità tecniche atletiche e agonistiche, hanno tutti respirato la stessa aria nei luoghi dove si sono preparati, nel college americano come nella fabbrica di Stato sovietica o nel centro federale italiano: i metodi di allenamento sono ormai quasi dovunque i medesimi, come è uguale lo spirito che li informa. Non possedendo lo sport un’ideologia sua propria, finisce per assumere necessariamente quella di chi lo mantiene: così gli sportivi gareggiano per chi li ha pagati e allevati, per chi li ha fatti diventare campioni.

Nella vaga atmosfera del “credere obbedire combattere” gli atleti che scendono in campo rappresentano tutti, di fatto, una stessa ideologia, quella di Stato, variando naturalmente la ragione sociale dello Stato medesimo: l’americano gareggerà per la supremazia del sistema democratico-borghese, il russo per la supremazia del sistema proletario-socialista, tutti e due insieme per la supremazia dei due sistemi nei confronti del resto del mondo, e così via. Ma in queste condizioni nessun potere effettivo è lasciato agli atleti, i veri protagonisti dell’impresa sportiva: coccolati spesso oltre misura, a volte bizzosi e imprevedibili, essi sono in realtà gli strumenti di una politica sportiva determinata dall’alto e alla cui elaborazione poco o nulla essi hanno potuto contribuire.

Per tutto il resto, gli atleti che ora sono a Città del Messico rispecchiano fedelmente le disuguaglianze del mondo, razziali, politiche, economiche. Bianchi contro neri, arabi contro ebrei, tedeschi dell’ovest contro tedeschi dell’est, russi contro cecoslovacchi: ricchi contro poveri, soprattutto; la squadra statunitense, che ha speso 2-3 milioni di dollari per la spedizione in Messico, accanto alla sparuta compagine del Ciad o a quella più numerosa ma altrettanto debole del Sud Vietnam. L’Olimpiade di Avery Brundage li ha messi tutti, ipocritamente, sullo stesso piede di partenza.

http://astrolabio.senato.it/astrolabio/files/1968/1968_41.pdf#page=31

Olimpiade nera

Astrolabio 1968/42 – 27 ottobre 1968

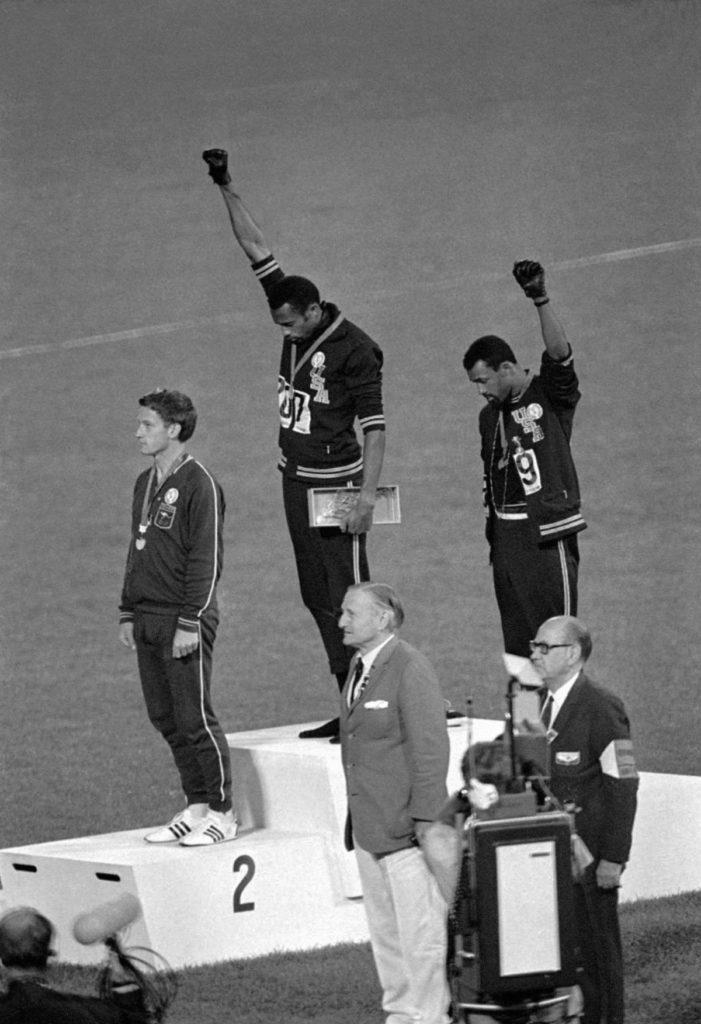

I “cani da corsa” negri hanno dunque corso, hanno saltato e hanno vinto. Ma invece di andare a rendere omaggio ai piedi del padrone bianco scodinzolando di gioia, hanno sollevato il braccio, il pugno chiuso guantato di nero, e così, coi piedi scalzi e la testa bassa, hanno salutato l’inno e la bandiera stellata. A braccia alzate e a pugni chiusi Tommie Smith si era appena affermato nella finale dei 200 metri col tempo record di 19 secondi e 8 decimi (inaudito per i tecnici un atto del genere a pochi metri dal filo di lana: ci si rimettono almeno 2·3 decimi di secondo). “Dovevo vincere – ha detto Smith, – con la medaglia d’oro al collo il mio gesto non poteva passare inosservato: esso testimonia e afferma la dignità di tutti i negri d’America”.

Il boicottaggio è così esploso nella maniera più imprevista e con motivazioni le più politicizzate: esso ha fatto inceppare, forse definitivamente, la lunga catena di montaggio che produce ogni anno in America tanti campioni di pelle scura, allevati soltanto per fare la pubblicità alle università e agli Stati Uniti nel mondo, tanti “zio Tom” coccolati e reclamizzati al pubblico col solo scopo di ammorbidire e tener buoni i segregati del ghetto.

Con la rabbiosa reazione del CIO, che ha fatto espellere Smith e Carlos dal villaggio olimpico per aver essi “esternato la loro idea politica” in un ambiente come quello dei Giochi “che è per sua essenza apolitico”, si è spezzata anche in campo sportivo la catena di montaggio delle ipocrisie ufficiali. Tanto chiara si è dimostrata infatti negli organi dirigenti sportivi la intima e profonda vocazione autoritaria e repressiva, tanto evidente la volontà di strumentalizzare a fini politici di parte l’attività agonistica in generale. Scagliando la sua scomunica contro i negri che fanno politica, il vecchio Brundage (con alle spalle quasi tutti i membri del Comitato Internazionale Olimpico) ha ribadito senza mezzi termini due posizioni di fondo: quella rigida degli Stati Uniti nei confronti del movimento di liberazione dei negri d’America (non sono un mistero le simpatie del presidente del CIO per Nixon), e quella reazionaria del CIO verso i tentativi di democratizzazione che anche nello sport si stanno sviluppando dal basso.

Ora, anche gli “zio Tom” negri, anche molti bianchi della squadra americana, e con loro moltissimi atleti che si trovano a Città del Messico hanno cominciato a scoprire il vero volto del potere cui sono soggetti. Essi sanno, tutti quanti, che un provvedimento come quello preso contro Smith e Carlos significa la fine della carriera sportiva: e ciò vuol dire per tutti i poveri smettere l’università e ripartire da zero, per tutti i negri tornare nel ghetto ed essere esposti a ogni tipo di ingiuria e di vessazione.

Eppure anche il moderato Ralph Boston, lo specialista del salto in lungo, ha manifestato insieme con gli altri (a piedi scalzi sotto la pioggia battente, a fianco del formidabile Bob Beamon); così come Lee Evans, Larry James e Ronald Freeman, i dominatori dei 400 metri, che sono saliti sul podio col berretto del “black power” agitando il pugno chiuso; e ancora gli ostacolisti Davenport, Woods e Hall, il fondista Nightingale, il martellista Burke, il ciclista Le Bombard e il discobolo bianco Gary Carlsen, che hanno lasciato più o meno volontariamente il villaggio olimpico in segno di solidarietà con i connazionali espulsi; infine i rematori bianchi (e “hippies”) dell’università di Harvard, che non casualmente si sono piazzati all’ultimo posto nella gara in cui erano impegnati (l’otto con timoniere) dopo avere espresso, alla partenza, la loro riprovazione per la decisione del Comitato Olimpico.

http://astrolabio.senato.it/astrolabio/files/1968/1968_42.pdf#page=34